歯周病

歯周組織再生療法とは?

前回、歯槽膿漏(しそうのうろう)って何?のコラムで、歯周病について、そしてその治療法について取り上げました。

20歳以上の日本人の6割以上の方が歯周病にかかっていること、だからこそ、その治療や予防が大切であることをご理解いただけたかと思います。

そんな歯周病の治療の中で、歯周組織再生療法について触れましたが、専門的で聞き慣れない方もいらっしゃったかもしれません。そこで今回は、歯周組織再生療法について、分かりやすくお伝えしましょう。

歯周病治療の分類

前回のコラムでもお話ししたとおり、歯周病は歯を失う最も多い原因として知られています。

歯周病の治療としては、プラークコントロールや、PMTC(プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング)と呼ばれる専用機材によるスケーリング、歯石の除去などがメインとお考えの方も多いかもしれません。実はこれらは歯周基本治療というもので、歯周病初期の治療に分類されます。

もちろん歯周病でも軽度であれば、ここで治療が終わり、定期検診などに移行します。しかし、歯周病が進行している場合には、さらに踏み込んだ治療が必要になります。それが歯周外科治療や歯周組織再生療法と呼ばれるものです。

歯周外科治療

歯周外科治療というのは、歯周病が進行、または重篤な状態になった場合に検討される治療の一つです。

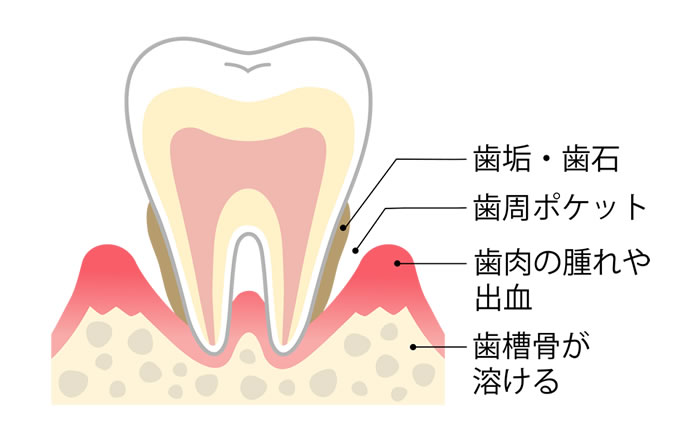

歯槽膿漏(しそうのうろう)って何?のコラムで解説したとおり、歯周病は歯を支えている骨(歯槽骨:しそうこつ)や繊維などが失われる疾患ですが、残念ながら、一度失われた骨や繊維は基本的に元に戻ることはありません。

そして歯槽骨や繊維が失われると、歯周ポケットと呼ばれる歯と歯茎の溝が深くなっていきます。この歯周ポケットを取り除く治療が歯周外科治療です。

歯周組織再生療法

歯周組織再生療法は、上述の歯周外科治療に付随して行われます。歯茎を切って汚染された組織を取り除き、薬剤や専門的な材料を用いて、歯周組織を再生させるのが歯周組織再生療法のアプローチです。

薬剤や材料には、後述するいくつかの種類があり、それらを単体、または組み合わせて使用することによって、歯周組織の再生を試みます。

歯周組織再生療法はどのように行われるの?

歯周外科治療や組織再生療法について、その概略をご説明しましたので、実際にはどのような流れで行われるのかお話ししていきましょう。

大切なプラークコントロール

歯周外科治療は、歯周基本治療が終わってから行う治療です。歯周基本治療を行なったのにも関わらず、状態があまり芳しくない部位に対して、歯周外科治療を行うことになります。

歯周外科治療を行う前提としては、やはりプラークコントロールが重要です。ご自身で歯の汚れが取れていないと、歯周外科治療を行なっても結果が良くないケースもあるため、歯磨きが上手くできていない場合は、まず歯磨き指導(TBI:Tooth Brushing Instruction)から始めることもあります。

歯磨きは基本的なことと思われるかもしれませんが、治療効果が変わる可能性が大きいので、決して軽視はできません。

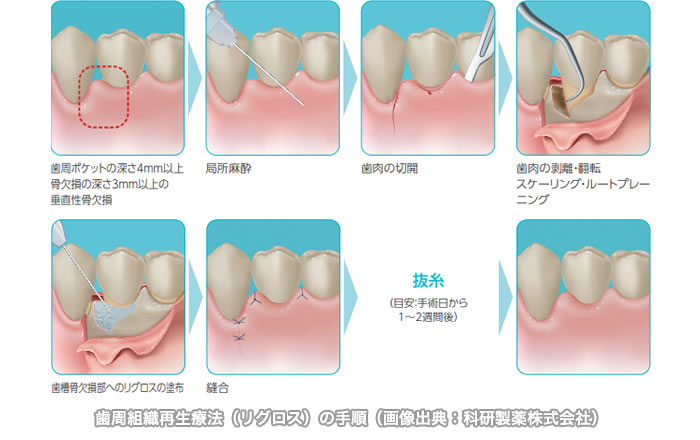

歯周組織再生療法の手順

では続いて、歯周組織再生療法の手順をご説明します。大きな流れとしては、以下のようになります。

- 治療部位への麻酔

- 歯茎の切開・剥離

- 汚染された組織の除去・洗浄

- 薬剤や材料の使用

- 縫合

まず、治療箇所に麻酔を行い、歯肉を切開して剥離させます。続いて、汚染部位には不良肉芽(ふりょうにくげ)という炎症性の繊維組織の塊が存在しているため、これを綺麗に取り除きます。また、歯根の部位に歯石が付着している場合にはそれも除去していきます。

この後に、歯周組織の再生を期待できる薬剤や、人工の骨などを使用して処置を行って縫合します。時間としては、治療部位にもよりますが、1時間半から2時間程度とお考えください。ただ、治療範囲が広ければ、さらに時間がかかることもあります。

歯周組織再生療法の適応条件

歯周組織を再生できるとお聞きになると、非常に大きな期待を持つ方もいらっしゃるでしょう。ただ、歯周組織再生療法にも適応できる条件があります。

使用する薬剤にもよりますが、歯周ポケットが4ミリ以上の部位に有効であり、また薬剤はとろみがある液体のようなもののため、定位置に液体が留まらない場合は、歯周組織再生療法は難しくなります。

骨が失われた部位がくぼみになっている場合などは良いのですが、骨が全体的に平らに失われているような状態では、薬液が流れてしまいます。このような場合には適応できません。

このほかにも、全身疾患がある方や、血の巡りが悪くなりがちな喫煙者の方などには、歯周外科治療を行うことができません。また、妊娠中に起こりやすい口内トラブルと対策のコラムでもお伝えしたように、妊娠中は抜歯や外科手術を避けるべきですので、妊娠されている方も歯周外科治療は避けるべきです。

歯周組織再生療法は保険治療でも可能

現在、歯周組織再生療法は、一部保険治療でも可能になっています。外科治療というハードルはありますが、金銭的な負担は抑えることができるます。かつては全て自費診療の治療であったため、高額な治療費が必要でした。

リグロスは保険適用

保険治療で歯周組織再生療法が可能なものは、リグロスという厚生労働省が認可した薬剤を使用した場合です。リグロスはヒト塩基性線維芽細胞増殖因子(bFGF:一般名はトラフェルミンといいます)を有効成分とし、元々はやけどなどで皮膚を失った場合などに用いられ、医療分野で20年以上の使用実績がある薬剤です。このbFGFには細胞や組織の増殖を促進する作用があり、歯周組織の再生に取り入れられるようになりました。

エムドゲインなどは自費診療に

歯周組織再生療法では他の薬剤を用いることもできますが、エナメル質成長因子を主成分とするエムドゲイン、サイトランスグラニュールやバイオオスといった骨補填材を使用して治療する場合には、自費診療となります。

治療法自体には、保険診療も自費診療も大きな違いはありませんが、使用する薬剤や材料は、成分や作用するメカニズムが各々異なるため、やはり自費診療の方が自由度が高いと言えるでしょう。費用感としては、保険診療の場合は1本でおよそ9000円前後、自費診療では10万円程度で行なわれることも珍しくありません。

ひどくなった歯周病には、歯周組織再生療法も選択肢に

今回は、歯周組織再生療法について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。もちろん大切なのは、歯周病にかからないよう、日頃の正しい歯磨きによるセルフケアと、歯科医院での専門家によるプロフェッショナルケアを欠かさないことです。

しかし、もはや国民の半数以上が歯周病になっている現状を勘案すると、全ての人が歯周病を完璧に予防するのも難しいのが実情です。

そんな時、あらゆる症例に対応できるわけではないものの、悪化した歯周病に対しても、抜歯せずに組織を再生できる治療法が、保険適用でも存在するのは大きなメリットとなります。

歯周組織再生療法においては外科治療を伴うため、ハードルが高く感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、ポラリス歯科・矯正歯科には、医療法人社団 千仁会の専門医が多数在籍しており、チーム医療による万全の体制で患者さんに対応します。歯周組織再生療法について興味のある方や、ご質問のある方も、安心してご相談いただければと思います。