歯の治療全般

知っておきたい『オーラルフレイル』

ポラリス歯科・矯正歯科では、今までもコラムで折に触れてオーラルフレイルについて取り上げてきました。お伝えしてきたように、オーラルフレイルとは加齢に伴う口腔機能の衰えのことで、超高齢化社会を迎える日本では、看過できない問題であり、日本歯科医師会をはじめ、各地方自治体や多くの企業も注目しています。

今回は、そんなオーラルフレイルについて、より詳しく解説したいと思います。

オーラルフレイル(Oral Frailty)の語源

オーラルフレイルという言葉に含まれる「フレイル(Frailty)」とは「虚弱」という意味があり、身体的な機能や認知機能が低下する状態をいいます。

これに「口腔」を表す「オーラル(Oral)」という言葉を組み合わせ、口腔機能が低下している状態を「オーラルフレイル」と呼びます。

冒頭でも触れたように、超高齢化社会の日本では、健康に長生きするうえで、しっかりと食事(栄養)を摂れるのはとても重要なことですが、加齢とともに口腔機能が衰えてくると、食事が難しくなって栄養を摂取できなくなり、また、虫歯や歯周病にもかかりやすくなってしまいます。

オーラルフレイルのフェーズ

最近、「軟らかいものがメインで硬いものをあまり食べなくなった」また「食事中むせやすくなった」という方いらっしゃいませんか?

ご自身ではそういったことはなくても、ご家族や周りの方で、このような症状が見られるという方もいるかもしれません。

実は、これらはオーラルフレイルの初期症状と言われています。オーラルフレイルは、いきなり発現するものではなく、その症状にはいくつかの段階があります。以下で詳しく解説しましょう。

第一段階 お口の健康リテラシーの低下

年齢が高くなるにつれ、社会とのつながりの減少や、行動範囲も狭くなることで、他人を通じて自分自身を意識することも少なくなっていきます。

それに伴って、自身の健康への関心度(リテラシー)も低下していくことから、結果的に口腔内の環境が悪化し、虫歯や歯周病によって歯を失うこともあります。

第二段階 お口のささいなトラブル

先ほどお話ししたように、日常生活において「食事の際に食べこぼしが多い」「むせる」、また「硬いものを食べなくなった」といったお口のささいなトラブルが起きている段階です。

硬いものを避けて、軟らかいものを食べることが習慣化してしまうと、さらにお口の機能低下が進んでしまいます。

これらは日常のちょっとした変化ということもあり、オーラルフレイルによる異変であると自覚することなく、潜在的に進行してしまう恐れがあります。

第三段階 お口の機能の低下

第二段階でお話ししたささいなトラブルから、さらにお口の機能の低下が進み、噛む力の低下、舌の運動低下、低栄養、サルコペニア(Sarcopenia:加齢による筋力や機能の低下)といった問題が顕在化するのが第三段階です。

この段階は、実際に口腔内の問題が生じているのが明らかになるため、改善のために歯科医院で治療を行うなどの対応をする必要が出てきます。

第四段階 食べる機能の障害

第三段階からさらに進むと、機能低下ではなく、障害として咀嚼障害(そしゃくしょうがい)、摂食嚥下障害(せっしょくえんげしょうがい)の段階に入っていきます。嚥下(えんげ)とは、食物を飲み込むことを指す言葉です。

この段階になると、要介護の状態になり、運動栄養障害へとつながっていきます。歯科医師のみならず、医師やコメディカル(リハビリや検査など、診療を支援するスタッフ)など、多職種での対応が必要になってきます。

オーラルフレイルを進行させないことが重要

ここまでで、おおよそオーラルフレイルについてイメージを掴んでいただけたと思いますが、このオーラルフレイルの重要なポイントとして知っていただきたいのが、進行すると口腔内だけでなく、全身的な健康にまで悪影響をもたらすということです。

人間は栄養を摂取するために食事が欠かせず、その食事がまともに取れないとなると、全身の栄養状態にも影響が及び、身体的な機能も低下することは容易に想像できるかと思います。

お口の機能低下から身体的な低下への負の連鎖が生じないよう、オーラルフレイルの入り口で食い止める、もしくは予防することが大変重要なのです。

オーラルフレイルを予防するには?

では、実際にオーラルフレイルを予防するために、どのようなことに気をつければ良いのでしょうか?

お口のささいな変化を見逃さない

食事の際に、食べこぼしやむせるといったことは、日常的に誰にでも起こるようなささいなトラブルです。

しかし、高齢であったり、固い食べ物を無意識のうちに避けていたりといった背景も重なる場合、これがオーラルフレイルの初期段階とも考えられます。

一過性のものと思わずに、この変化に気づくこと、見逃さないことが大切です。早めに対処することがオーラルフレイルの予防につながります。

歯科医院で定期的な検診を受ける

虫歯、あるいは歯周病で歯を失った際、他の歯で噛めるからといって放置していると、両隣りの歯が倒れて噛み合わせがずれ、お口が本来持つ咀嚼機能が低下してしまいます。

定期的に歯科医院でお口の中をチェックしてもらうことで、ちょっとしたトラブルがあったとしても、咀嚼機能を維持できるように早めに治療を受けることができます。重症化しないように、かかりつけの歯科医院を持ち、日頃からケアしておくことが大切です。

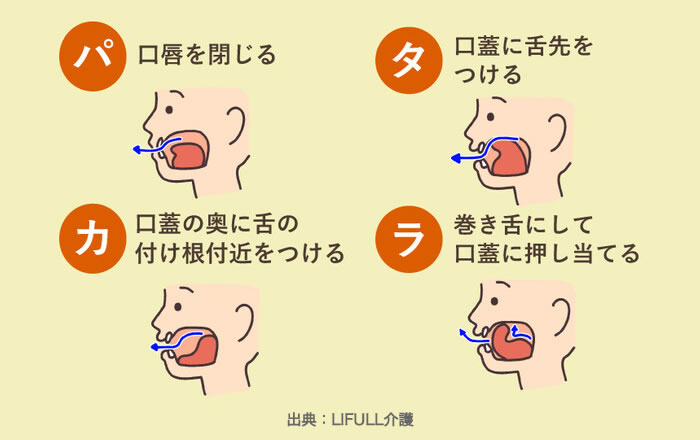

お口の筋肉をしっかり動かす

オーラルフレイルは、歯だけではなく、お口周りの筋力低下も関係しています。高齢になると、全身的に筋力の衰えが生じ、口周りの筋肉も衰えやすくなります。お口周りの筋力の低下は、咀嚼運動の低下に繋がります。

全身の体操だけではなく、お口周りの体操をすることで、筋肉が動かされ、咀嚼運動の低下を防ぐことができます。

お口周りの体操については、滑舌が悪い?それって低位舌(ていいぜつ)が原因かものコラムで解説したMFT(Oral Myofunctional Therapy:口腔筋機能療法)や、総入れ歯についてのコラムでお伝えしたパタカラ体操なども有効です。ぜひご参考になさってください。

オーラルフレイルに注意し、いつまでも健康な口腔環境を

今回は、オーラルフレイルの特徴や予防についてお話ししましたが、いかがでしたでしょうか。お伝えしたように、オーラルフレイルの始まりはほんの小さなお口の変化です。

日常生活の中で、このささいなお口の変化に注意していただくことが、オーラルフレイルの予防につながります。

8020(ハチマルニイマル)運動のコラムでもお伝えしたように、超高齢化社会の現在を踏まえ、日本歯科医師会は「80歳になっても自分の歯を20本以上保つ」ことを推奨しています。

いくつになっても自分の歯で食事を摂ることができ、食事を楽しめることは、お口の健康のみならず、QOL(Quality of Life)向上にも大変役立ちます。ぜひ今回のコラムを参考に、今日からオーラルフレイルの予防に気を配っていただければと思います。

もちろんそのためには、かかりつけ医となる歯科医院との連携が欠かせません。ポラリス歯科・矯正歯科は、医療法人社団 千仁会の専門医が多数在籍し、患者さんのお口の健康をトータルでサポートいたしますので、オーラルフレイルが気になる方も、お気軽にお問い合わせください。