歯の治療全般

レントゲンとCTの違い

お口の状態を正確に把握するためには、検査が欠かせません。歯科で行われる検査は、様々な種類がありますが、代表的なものとしてレントゲンやCTといった画像検査が挙げられます。

札幌のポラリス歯科では、患者さんの歯の状態を把握するため、最新の機器を用いて多くの画像検査を行いますが、皆さんもお近くの歯科医院でこれらの撮影を経験されたことがあるかもしれませんね。

レントゲンとCTは、どちらも後述するX線(エックス線)で歯の状態を写すために使用されるので、患者さんからすると同じように見えるかもしれませんが、実はレントゲンとCTは異なる性質のものなのです。そこで今回は、レントゲンとCTの目的や特徴、その違いについて解説します。

レントゲンとは

はじめにレントゲンについて解説します。レントゲンは、X線(エックス線)を利用して体の中を撮影する技術のことです。

現在、歯科でよく用いられるレントゲン写真として、小児歯科のレントゲンって安全なの?のコラムでも解説した、パノラマエックス線写真とデンタルエックス線写真の2種類が挙げられます。

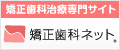

パノラマエックス線写真

パノラマエックス線写真は、上の写真のように顔の周りを装置が回転しながら、お口全体を一枚の画像に収める撮影方法です。

顎の関節部分や上顎洞という鼻の隣の空洞、鼻腔まで写し出されるので、お口全体の病気や異常をおおまかに把握するのに役立つのがパノラマエックス線写真です。

ただし、細かい部分まではっきりと写すのは得意ではないため、詳しく確認したい場合は、次に説明するデンタルエックス線写真を併用することもあります。

デンタルエックス線写真

デンタルエックス線写真は、数本の歯とその周辺組織を対象とした、部分的なレントゲン写真です。撮影する際は、小さなフィルムやセンサーを歯の裏側あたりに置いて行います。

パノラマエックス線写真に比べて範囲は狭いものの、よりはっきりした画像を撮影できるのが特徴です。

その他

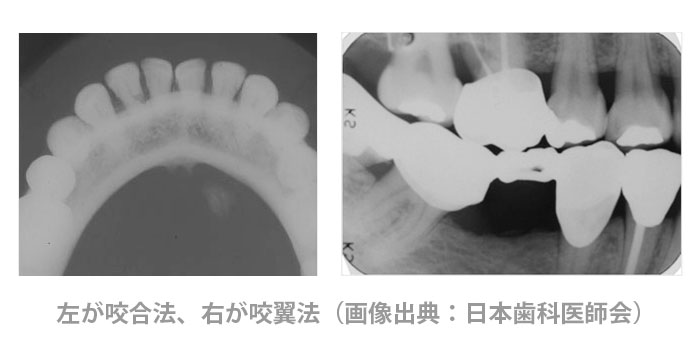

上記以外にも、特殊なレントゲン撮影法があります。例えば咬合法(こうごうほう)エックス線写真は、埋伏歯(まいふくし:歯茎や骨に埋まっている歯のこと)や、唾石(だせき)という唾液腺などにできる石のようなものを探す際によく用いられます。

また、咬翼法(こうよくほう)エックス線写真は、上下の歯を噛み合わせた状態で撮影する方法で、隣り合う歯や、歯と歯茎の境目の状態を確認するために使用します。

CTとは

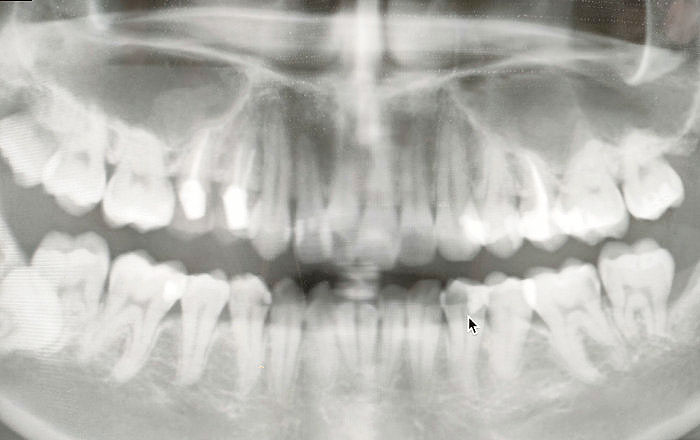

続いてCTについてお話ししましょう。CTは、Computed Tomographyの略で、日本語ではコンピューター断層撮影と訳される画像診断法です。

歯科用CT

CTというと、大きな輪の中に寝台ごと入って撮影する様子をイメージされる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、歯科で用いられるCTはそれとは少し異なり、多くの場合、椅子に座った状態で撮影を行います。

現在、歯科で導入されているCTは、コーンビームCTと呼ばれるタイプが主流です。

コーンビームCTは、円錐状(コーン状)に広がるX線を用いて、多方向からお口周りの平面的な画像(二次元画像)を撮影した後、それらの画像をコンピューターで処理して、立体的な画像(三次元画像)として再構築する仕組みが用いられています。

レントゲンとCTの違い

それでは、今回のテーマであるレントゲンとCTの主な違いについて見ていきましょう。

見え方の違い

まず、レントゲンとCTでは画像の見え方が異なります。レントゲン写真は平面的な(二次元の)画像ですが、CTは立体的な(三次元の)画像として撮影されます。

CTは、奥行きだけでなく、歯や顎、顎の骨の中を通っている神経や血管との位置関係も明確に分かるので、多方向から見えるうえ、体の構造をより細かく把握できるのがメリットです。

情報量の違い

得られる情報の量も大きく異なります。レントゲンは一つの方向からしか見ることができません。例えば、パノラマエックス線写真やデンタルエックス線写真は横方向から、咬合法エックス線写真は下方向からといった具合ですね。

これに対してCTは立体画像ですから、上から、前から、後ろからなど、多方向から見ることができます。しかも、CTの方がレントゲン写真よりも詳細な画像を撮影することができますし、拡大縮小といった操作に加え、大きさや長さの計測も可能です。

放射線量の違い

レントゲン、CTともにエックス線を使いますが、レントゲン写真とCTでは、撮影時の放射線量が異なります。

放射線量は、mSv(ミリシーベルト)という単位で測りますが、レントゲンの場合、パノラマエックス線写真で約0.03mSv、デンタルエックス線写真では約0.01mSvです。一方、歯科用CTは約0.1mSvなので、CTの方がレントゲンよりも放射線量は多くなります。

ただし、医科で用いられるCTの放射線量が約7.0mSvであることを考えると、歯科用CTの線量は大幅に少ないことがお分かりいただけるでしょう。

ちなみに、私たちは日常生活の中でも自然界から放射線を受けており、その量は日本平均で年間約2.1mSv(※)と言われています。また、小児歯科のレントゲンって安全なの?のコラムでも触れたように、ラドン温泉や飛行機の旅行でも放射線を受けますが、それらと比べ、歯科治療の際の放射線量は圧倒的に少ないのです。

※参照:環境省_放射線による健康影響等に関するポータルサイト – ③ 日常生活における被ばく

苦手なことの違い

レントゲン、CTそれぞれに、画像診断を行ううえでの苦手なポイントがあり、その内容も異なります。

パノラマエックス線写真の場合、撮影範囲が広いため、頚椎(首の骨)や気道、反対側の顎の骨などが障害陰影(しょうがいいんえい)として写り込んでしまうことがあります。また、撮影時に装置が回転するため、わずかな画像の歪みが生じる可能性も否定できません。

一方、CTは金属の影響を受けやすいという特徴を持っています。歯科治療では、金属の詰め物や被せ物(銀歯など)が使われることがありますが、CT撮影を行うと、その金属部分の周囲にX線が強く散乱し、画質が乱れることがあります。

この現象はアーチファクトと呼ばれており、CTでは金属製の修復物の周辺がやや見えにくくなることがあるのが難点と言えるでしょう。

費用の違い

検査にかかる費用も、レントゲンとCTでは異なります。保険診療(3割負担)の場合で比較してみましょう。

レントゲンの費用は、パノラマエックス線写真で約1,500円、デンタルエックス線写真で約150円が目安となります。一方、CT撮影の費用は、約5,000円程度です。

撮影にかかる費用は、CTの方が高額になる傾向があります。これはCT装置自体の導入コストが、レントゲン装置よりも高価なのも理由の一つと考えられます。

患者さんの状況に応じたレントゲンとCTの使い分けが大切

レントゲンは平面的な(二次元の)画像、CTは立体的な(三次元の)画像を得るための検査方法となります。お話ししてきたように、CTの方が多くの情報を得られますが、必ずしもすべてのケースでCTが必要というわけではありません。

お口の状態や診断、治療の目的によって、必要となる情報の精度は異なります。そのため、それぞれの状況に合わせて適切な検査方法を選択することが大切です。場合によっては、両方の検査を組み合わせて行うこともあります。

札幌駅すぐそばのポラリス歯科・矯正歯科では、患者さん一人一人のお口の状態や治療計画を考慮し、レントゲンとCTを適切に使い分けて、丁寧な検査と診断を行っています。

レントゲンやCT撮影について、気になることがある方や、さらに詳しく知りたい方は、お気軽にポラリス歯科にご来院いただき、当院スタッフへお声かけください。