歯の治療全般

すべての歯には役割がある!歯一本一本の大切な働きとは?

食べる時や話す時、私たちは無意識のうちにすべての歯を使っています。しかし、もし何らかの理由でどれか1本でも失われてしまったら、どうなるでしょうか。

「たった1本くらい」と思われるかもしれません。しかし、うまく噛めずに食事が楽しめなくなったり、残った他の歯に余計な負担がかかってしまったり、顔の印象が変わって見えたりと、思わぬ影響が出てくる可能性があります。

歯には前歯や奥歯があり、それぞれ形も違いますが、その役割も異なります。そして、どの歯も欠かすことができません。今回は、そんなそれぞれの歯の大切な働きについて解説します。

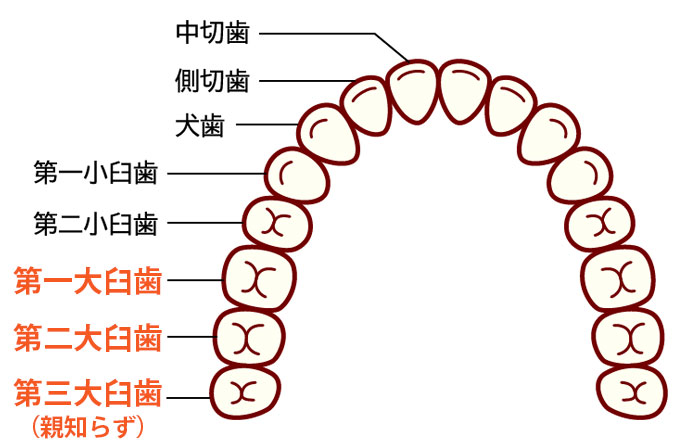

歯の種類とその役割

歯は大きく分けると

- 切歯(せっし)

- 犬歯(けんし)

- 小臼歯(しょうきゅうし)

- 大臼歯(だいきゅうし)

この4つのグループがあり、それぞれが大切な役割を分担しています。

以降では、それぞれの歯がどんな働きをしているのか、また、もしその歯がなくなってしまったら、どんな影響が出てくる可能性があるのか、一つ一つ見ていきましょう。

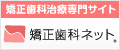

切歯(前歯)

いわゆる前歯のことです。上下の顎にそれぞれ4本ずつ、合計8本あります。真ん中の2本を中切歯、その隣を側切歯と呼びます。形はシャベルのように平らな形です。

切歯の役割

麺類や葉物野菜などを適切な大きさに切り分け、奥歯が働きやすいように食事のスタートを切る役目があります。また、「サ行」「タ行」「ナ行」など、舌と前歯が触れることで作られる音の発音に関わっています。

発音や滑舌については、滑舌が悪い?それって低位舌(ていいぜつ)が原因かものコラムで詳しく解説しておりますので、併せてご参考になさってください。

もし切歯を失ってしまうと…

もし切歯がなくなると、繊維質の多い野菜(レタス、キャベツなど)や麺類を噛み切るのが難しくなり、食事に時間がかかったり、食べられるものが限られたりすることがあります。

切歯が担っていた噛み切る仕事を他の歯が無理に補おうとするため、犬歯や奥歯に負担がかかり、歯がすり減ったり、顎の関節に不調が出たりするきっかけになることもあります。

また、歯の隙間から空気が漏れてしまい、「サ行」や「タ行」などが言いにくくなり、少し舌足らずな話し方になるかもしれません。

さらに前歯は見た目の印象に関わるため、失ってしまうと笑顔に自信が持てなくなったり、唇を内側から支える力が弱まって口元にしわが寄りやすくなったりすることも考えられます。

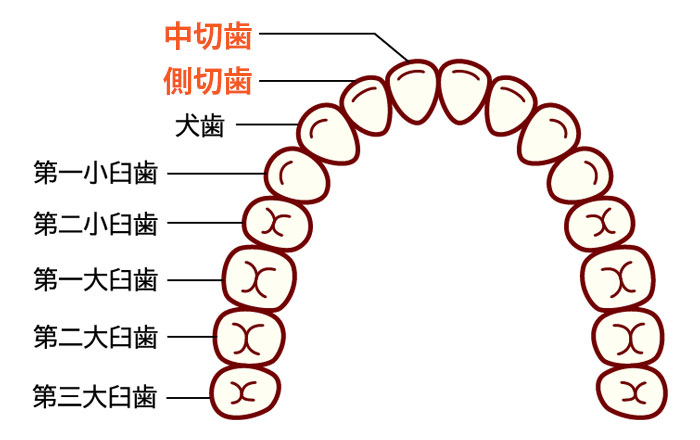

犬歯(糸切り歯)

前歯(切歯)と奥歯(臼歯)の間に位置する、先端が尖った歯です。糸切り歯とも呼ばれます。

上下左右に1本ずつ、合計4本あります。槍のように尖っており、歯の中でも根っこが長く、非常に頑丈な構造をしています。

犬歯の役割

お肉など、少し硬さのある食べ物をしっかりとらえ、噛みちぎる役割があります。

また、歯ぎしりや食いしばりの際、横方向の強い力から奥歯を守り、顎の関節にかかる負担を軽減する重要な役割(犬歯誘導)も担っています。

犬歯は、全体の噛み合わせのバランスを保つ司令塔のような存在です。

もし犬歯を失ってしまうと…

奥歯を守るガイド役がいなくなるため、歯ぎしりなどで奥歯に過剰な力がかかりやすくなります。

これにより、奥歯が欠けたり、すり減ったり、顎関節症(顎の痛みや口の開けにくさなど)を引き起こしたりするリスクが高まります。また、食べ物を噛みちぎるのが難しくなってくるため、他の歯に無理がかかる可能性も出てきます。

さらに、口角を支える力が弱まり、口元が少しへこんだように見えたり、笑顔の際の歯並びのラインが不自然に見えたりと、顔の印象に影響を及ぼすことも考えられます。

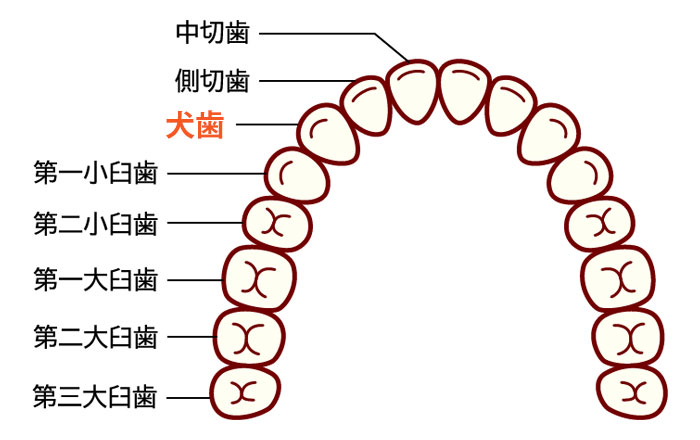

小臼歯(第一小臼歯・第二小臼歯)

犬歯の後ろ、大臼歯の手前にある歯です。上下左右に2本ずつ、合計8本あります。手前側を第一小臼歯、奥側を第二小臼歯と呼びます。

犬歯と大臼歯の中間のような形で、噛む面にはいくつかの溝やくぼみがあるのが特徴です。

小臼歯の役割

切歯や犬歯が噛み切った食物を、大臼歯がすりつぶしやすいようにさらに細かく噛み砕きます。

また、前歯と奥歯の間をつなぎ、全体の噛み合わせの力を分散させるクッションのような役割もあります。さらに発音や頬のふくらみを支えるのにも役立っています。

もし小臼歯を失ってしまうと…

食べ物を細かく砕く力が低下し、特にナッツ類や繊維質の多い食品を食べにくく感じることがあります。

また、噛み合わせのクッション役がいなくなることで、隣の犬歯や後ろの大臼歯、前歯にまで余計な力がかかりやすくなります。

放置すると隣の歯が傾いてきたり、噛み合う相手の歯が伸びてきたりして、歯並び全体が乱れる原因になってしまいます。

ただ、便宜抜歯(べんぎばっし)のコラムで解説したように、小臼歯は、歯並びを整える矯正治療でスペースを作るために、抜歯の対象とすることがあります。

矯正治療の際は、残った歯でしっかり噛めるように歯を動かしていくため、機能的な問題は起こりにくいように配慮されます。

大臼歯(第一大臼歯・第二大臼歯・第三大臼歯(親知らず))

お口の一番奥にある、大きくてどっしりとした歯です。奥歯と言えば、主にこの歯を指します。

第三大臼歯である親知らずを除くと、上下左右に2本ずつ、合計8本あります。親知らずを含めると最大12本です。臼(うす)のような形をしており、噛む面が広く、溝があります。

根っこも複数あり、非常に強い力に耐えられる構造です。

大臼歯の役割

食事の際の主役とも言える歯で、食べ物を細かくすりつぶし、飲み込みやすく、消化しやすい形にします。顔の高さや顎の位置を決定づける重要な役割もあり、全体の噛み合わせの土台となります。

ただ、親知らず(第三大臼歯)については、親知らずの抜歯の際に気をつけることって?のコラムでもお伝えしたように、斜めに生えていたり、歯茎に埋まっていたりすることも多く、周囲の歯が汚れたり、炎症の原因にもなるため、その場合は抜歯する方が良いでしょう。

もし大臼歯を失ってしまうと…

大臼歯を失うと、食事や体のバランスに様々な影響が出てくる可能性があります。

まず、食べ物を効率よくすりつぶすことが難しくなります。噛む力が大幅に低下するため、硬いものや繊維質のものを避けるようになり、食事が偏ってしまうかもしれません。十分に噛み砕けないまま飲み込むことで、胃腸への負担が増え、消化不良の原因となることも考えられます。

さらに、噛み合わせの要(かなめ)である大臼歯がなくなると、全体の噛み合わせのバランスが大きく崩れてしまいます。

残った前歯や小臼歯に力が集中し、それらの歯がダメージを受けやすくなるでしょう。長期間そのままにしておくと、失った歯の隣の歯が、空いたスペースに倒れ込んできたり、噛み合う相手の歯が伸びてきたりして、歯並び全体が複雑に乱れてしまうことがあります。

さらに発音や、顔の形にも影響が出ることも考えられます。奥歯がないと、舌の位置が不安定になって発音しにくくなったり、頬を内側から支える力が失われるため、頬がこけて見えたり、顔の輪郭が変わったりする可能性もあります。

噛み合わせの乱れは、顎の関節にも負担が掛かるので、顎の痛みや、口を開けるときにカクカク音がする、口が開きにくいといった顎関節症の症状を引き起こしたり、頭痛や肩こりの原因になったりすることもあります。

歯を守るために今日からできることを始めよう

歯は何本もあるので、少しくらい失っても大丈夫と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、今回お伝えしたように、すべての歯は健康に直結する重要な役割を担っています。各々の歯がバランス良く機能することで、私たちは美味しく食事をし、スムーズに会話を楽しむことができているのです。

もし一本でも歯を失ってしまうと、お口全体の機能に影響が出てしまうため、全ての歯を大切にしましょう。そのためには、虫歯や歯周病の予防、適切な治療、定期的なメンテナンスが不可欠です。

ポラリス歯科・矯正歯科では、綿密な検査の下、患者さん一人一人のお口の状況をしっかりと把握し、歯一本一本を大切にする治療を行っておりますので、歯の状態が気になる方は、札幌駅すぐのポラリス歯科・矯正歯科にお気軽にご相談ください。