歯の治療全般

理想の歯ってどんな形?どんな色?

皆さんは、「理想の歯」と聞いて、どのような歯を思い浮かべるでしょうか?

テレビCMなどで見る、きれいな歯並びのモデルさんなどを思い出すかもしれませんね。とはいえ、普段の生活では、ご自身の歯の形や色について、特に意識することは少ないのではないでしょうか。

ただ、歯科治療では、虫歯で削ったり、事故で欠けたり、失われたりした歯を、詰め物や被せ物などの人工材料で補う修復治療がよく行われます。

この修復治療において、「どのように治すか」を考える際の基準となるのが、「理想的な歯の形や色」なのです。今回は、どのような歯が「理想の歯」と言えるのか、その形状や色彩についてご説明します。

理想的な歯の外形とは

歯が本来持つべき、望ましい外形にはいくつかのポイントがあります。

歯種に合った形

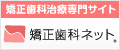

歯種(ししゅ)とは歯の種類のことをいいます。

歯は、大きく分けると前歯と臼歯(奥歯)に分けられますが、そこからさらに細分化され、前歯は中切歯、側切歯、犬歯に。臼歯は第一小臼歯、第二小臼歯、第一大臼歯、第二大臼歯、第三大臼歯(親知らず)に分けられます。

そして、それぞれの歯には、その役割に適した固有の形が定まっています。一見似ている隣り合った歯でも、形は微妙に異なり、同じ種類の歯であっても、上顎と下顎、さらに左右でも少しずつ形が違うものです。

例えば第一小臼歯と第二小臼歯はとてもよく似ていますが、よく見ると同じ形ではありません。もし、あるべき歯種と形が異なる歯があると、違和感が出てしまいます。

そこにあるべき歯種と同じ形をしていること、これは理想的な歯の形の条件の一つです。

左右対称な形

私たちの顔が左右対称に近いように、健康的な歯並びも、中心線を境にして、左右同じ種類の歯が、鏡合わせのように対称的な形をしています。

このように、歯が左右対称的な形になっているかどうかも、理想的な歯の条件に挙げられます。

バランスの取れた大きさ

形が整っていても、歯の大きさが左右で異なったり、隣り合う歯と比べて不自然に大きかったり、逆に小さかったりすると、全体のバランスが崩れて見えてしまいます。

左右の歯で大きさが揃っていること、そして周囲の歯との大きさのバランスが取れていることも、理想的な歯の形の条件です。

形に異常がない

たとえ元々の形が良くても、虫歯で穴が開いていたり、事故などで欠けていたり、あるいは長年の使用で過度にすり減ってしまったりしている状態は、理想的な歯の形とは言えません。

歯の形そのものに異常がないかどうかも、要件の一つです。

歯の発育不足・発育過剰で現れる様々な異常とはのコラムでは、矮小歯(わいしょうし)や巨大歯、円錐歯(えんすいし)や栓状歯(せんじょうし)、双生歯(そうせいし)といった、歯の形状異常についても解説していますので、興味のある方は併せてご参照ください。

理想の歯の色

歯の形と並んで、歯の色も見た目の印象を左右する大切な要素です。肌や髪の色が人それぞれ異なるように、歯の色にも個人差があります。

他の歯と調和の取れた色

歯の色は、一人ひとり微妙に異なります。実際、歯科治療で用いられる歯の色見本(シェードガイドと呼ばれます)には、一般的に16種類もの色調があります。

それだけでなく、一本の歯の中でも、根元に近い部分、中央、先端とでは、少しずつ色合いが異なることも珍しくありません。

ただ、通常、隣り合う歯同士は似た色合いをしています。一本だけ色が大きく異なると不自然に見えてしまうため、周囲の歯の色と調和がとれていることは、理想的な歯の色を考える上で大切なポイントです。

また、エナメル質形成不全症(MIH)や象牙質形成不全症、斑状歯(はんじょうし)やテトラサイクリンの副作用などによっても歯の色は変わります。これらについても歯の発育不足・発育過剰で現れる様々な異常とはのコラムで解説していますので、同じく興味のある方は、ご参考になさってください。

自然な光沢(ツヤ)がある

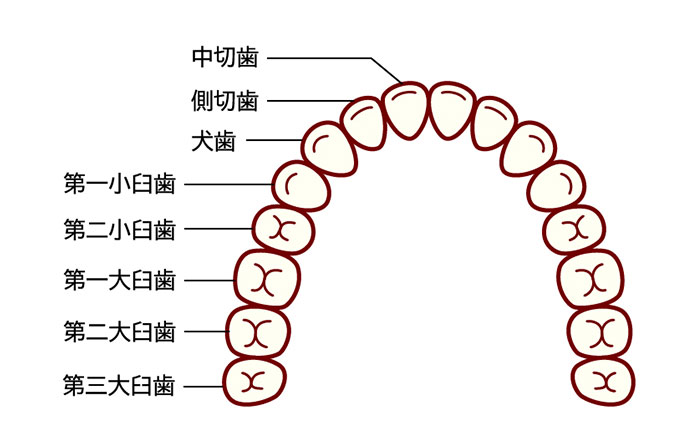

歯本来の白さは、少し光沢感のある白さです。この光沢感は、エナメル質の透明度や厚さ、内側の象牙質の色合いなどによるもので、個人差があります。

他の歯と同じような光沢感であることも、歯の色合いにとって重要な要素です。

白すぎない自然な色合い

永久歯は、実は真っ白ではなく、わずかに黄色みや透明感を含んだ色合いをしています。

一般的に「白い歯が美しい」と考えがちですが、例えば陶器のような白さや、紙のような白さでは、かえって人工的で不自然に見えてしまうことがあります。

周囲の歯や肌の色とも調和する、自然な範囲の白さであることも大切な要件です。

理想的な歯が持つ機能とは

理想的な歯という意味では、歯が持っている機能についても忘れてはいけません。

しっかりと食べ物を噛むことができる

歯の基本的な役割は、食べ物を細かく噛み砕くことです。生物は、進化の過程で、必要な食べ物を効率的に噛めるように歯の形を変化させてきました。

恐竜の化石を見たことはありませんか?その歯は、人類とは似ても似つかない単純な円錐形です。そして恐竜に限らず、原始的な哺乳類まで、このような形をしています。

一方、人類の歯の形はとても複雑です。歯の進化の頂点にあると言っても過言ではないほど、人間の歯は、多種多様な食べ物を効率的に噛める形に進化しています。

だからこそ、歯の形が理想的な状態で、上下できちんと噛み合っていると、食べ物をしっかり噛んで小さく潰すことができるのです。

もし、普段の食事で「噛みにくいな」と感じることがある場合、それは歯の形や生えている位置、あるいは上下の歯の噛み合わせなどに、何らかの問題が隠れているサインかもしれません。

食べ物をしっかりと噛めるかどうかも、理想的な歯の形の条件の一つと言えます。

正しい発音を助ける

歯は、言葉を発する際にも重要な役割を担っています。人間は言語によるコミュニケーションを行うため、正しく言葉を話し、相手に伝えることは、日常生活に必要不可欠なものと言えるでしょう。

しかし、歯に穴が開いていたりすると、穴の開いた歯の位置、穴の大きさによっては、そこから空気が漏れて、明瞭な声が作れなくなることがあります。

はっきりとスムーズに話せることもまた、歯が健康な状態であるための大切な条件の一つです。

発音や滑舌について、さらに詳しく知りたい方は、滑舌が悪い?それって低位舌(ていいぜつ)が原因かものコラムで詳しく解説しておりますので、併せてご参照ください。

理想的な歯の本数について

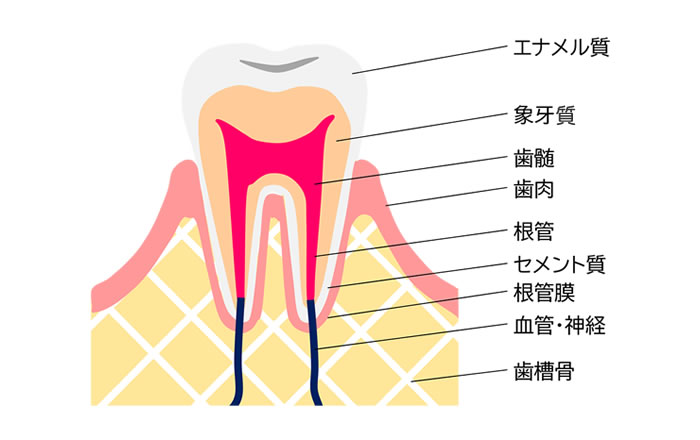

子供の歯は上下片側に5本ずつで合計20本、大人の歯は、親知らずを含めると上下片側に8本ずつ、合わせて32本(親知らずを除けば28本)あります。

もし、虫歯や歯周病、あるいは事故などで歯を失い、本来あるべき本数よりも少なくなってしまうと、どうなるでしょうか?

歯が1本足りないだけでも、左右の見た目のバランスが崩れたり、隣の歯が倒れ込んできたりして、歯並び全体に影響が出ることがあります。

そのため、それぞれの歯が正しい位置にあり、適切な本数が揃っていることも、機能的で美しい口元を保つための大切な条件の一つと言えるでしょう。

先ほどご紹介した歯の発育不足・発育過剰で現れる様々な異常とはのコラムでは、生まれつき歯の本数が少ない先天性欠如(せんてんせいけつじょ)や、反対に歯の数が多い過剰歯についても解説していますので、興味のある方はご参考になさってください。

改めて「理想的な歯」について考えてみよう

今回は、理想的な歯の形についてお話ししました。「理想的な歯」と言っても、その形、大きさ、色、歯並びなど、美しい口元を構成する要素は実に様々です。

普段はご自身の歯について細かく意識することは少ないかもしれませんが、この記事をお読みになり、歯に対する見方が少しでも変わってくださったら、私たち歯科医師も嬉しく思います。

札幌駅すぐのポラリス歯科・矯正歯科では、患者さんにご満足いただける治療はもちろんのこと、機能面に加え、見た目の美しさといった審美的な観点も考慮に入れた診療を心がけております。

ご自身の歯をより望ましい状態に近づけたいとお考えでしたら、どうぞお気軽に札幌のポラリス歯科・矯正歯科へご相談ください。